Inhalte im Überblick

Im stationären Handel hast du Ansprechpersonen, bekommst Beratung, kannst die Ware ansehen, an- oder ausprobieren und in der Regel gleich mitnehmen, nachdem du an der Kasse bezahlt hast. Beim Online-Shopping musst du aber nicht einmal vor die Tür gehen, kannst rund um die Uhr einkaufen. Weil es so schön bequem ist und immer wieder Schnäppchen zu finden sind, kaufen immer mehr Leute im Internet ein. Dort landen sie aber manchmal auch bei Fake-Shops. Statt der gewünschten Artikel bekommen sie dort mangelhafte oder gar keine Ware, verlieren Geld und Daten. Laut einer Umfrage der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ist in den vergangenen zwei Jahren jede:r achte im Internet Einkaufende schon auf einen Fake-Shop hereingefallen. Das liegt auch daran, dass Kriminelle für Fake-Shops bei Suchmaschinen wie Google und auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und TikTok Werbung schalten – wie seriöse Unternehmen auch. Mehr als 10.000 Beschwerden über Fake-Shops haben die Verbraucherzentralen 2024 erfasst. Ein Anstieg um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den ersten drei Quartalen 2025 waren es bereits mehr als 8.000 Beschwerden.

Was ist ein Fake-Shop?

Ein Fake-Shop ist eine betrügerische Online-Plattform, die vorgibt, ein legitimer Shop zu sein. Hier gibt es scheinbar beliebte Produkte als besonders günstige Schnäppchen oder Waren, die woanders längst ausverkauft sind. Doch in Wahrheit wirst du nur um dein Geld erleichtert und um deine persönlichen Daten.

Meist sind die Fake-Shops nur kurz im Netz, doch es reicht in der Regel, um hohe Schäden anzurichten. So hatten allein zwei Täter, die 2024 vom Landgericht Rostock verurteilt wurden, innerhalb von rund zwei Jahren 30 Fake-Shops betrieben und dabei mindestens 10.600 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um mehr als 4,3 Millionen Euro geprellt.

Wie funktionieren Fake-Shops?

Fake-Shops imitieren häufig bekannte Marken oder etablierte Handelsplattformen. Die Waren sind dabei beliebig: von Luxus-Uhren und Handtaschen über Kaffeeautomaten und Küchenmaschinen bis zu Bekleidung und Outdoor-Artikeln. Die Webseiten sind meist professionell gestaltet, bieten stark reduzierte Preise, nutzen sogar echte Produktbilder oder kopierte Texte anderer Shops. Manchmal sind die echten Webseiten schlicht komplett „gespiegelt“, also auf eine andere Seite vollständig kopiert worden.

Die Kriminellen locken mit interessanten, teilweise aber auch unrealistisch hohen Sonderangeboten, mit Rabatten von 70 Prozent und mehr. Als Zahlungsweg gibt es zum Schluss ausschließlich Vorkasse (auch wenn vorher andere Möglichkeiten genannt wurden): per Bankeinzug, Kreditkarte oder über einen Zahlungsdienstleister. Die vermeintliche Bestellung wird ausgelöst und in der Regel bekommst du auch eine Bestätigung, aber die Ware kommt nie an. In manchen Fällen dient der Fake-Shop auch als Datenfalle, um Kreditkarteninformationen oder persönliche Daten abzugreifen.

Manche Seiten verschwinden nach wenigen Wochen wieder aus dem Netz, tauchen aber schon bald unter einer neuen Adresse mit gleichem oder ähnlichem Design wieder auf. Diese Seiten werden in der Regel auf Servern im Ausland gehostet, was sowohl das Abschalten als auch die Strafverfolgung erschwert.

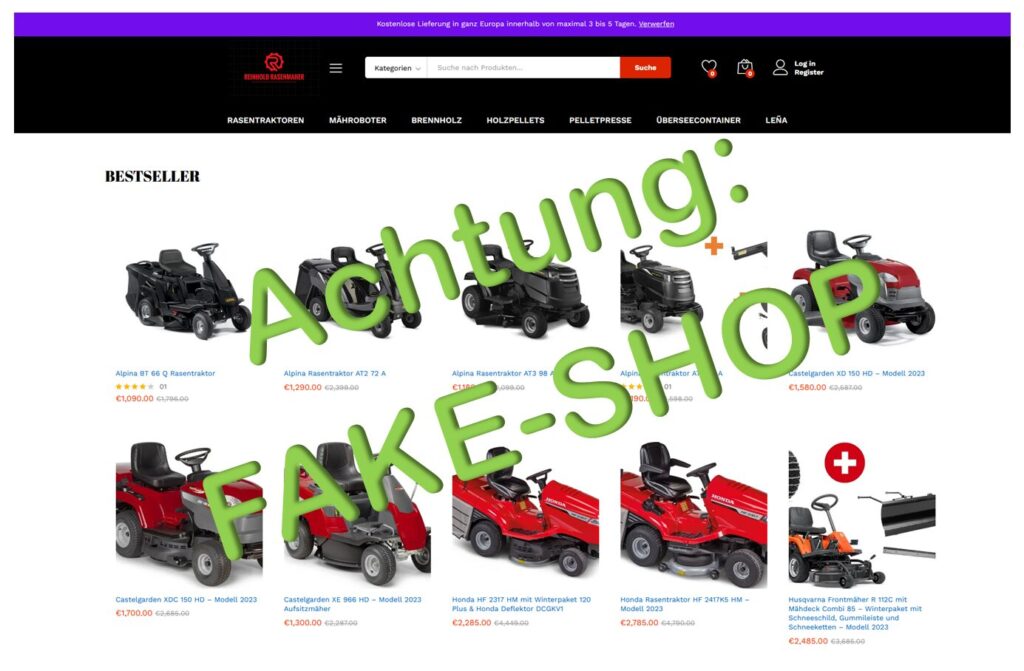

Beispiel für einen Fakeshop

Bereits seit Ende 2023 Jahren treiben Kriminelle mit der Seite reinholdrasenmaher ihr Unwesen. Obwohl bekannt ist, dass hier Leute abgezockt werden, ist die Seite über die in den USA gehostete Domain (.com) weiterhin online. Lediglich die deutsche Domain (.de) wurde inzwischen abgeschaltet.

Die im Impressum genannte Firma Reinhold Rasenmäher GmbH existiert nicht – in keinem Handelsregister in Deutschland ist ein solches Unternehmen eingetragen (Stand: 12.11.2025). Daher ist es auch kein Wunder, dass es keine Angaben zur Geschäftsführung, Handelsregister-Nummer etc. gibt. Natürlich ist deshalb auch die Adresse in Berlin falsch. Da gibt es zwar eine Bar, aber keine Rasenmäher.

Die Seite selbst wirkt ansonsten professionell gemacht. Wer sich für ein (vermeintlich) günstiges Gartengerät entschieden hat, kann auf das Produktbild klicken und später wie in einem echten Webshop auf den Warenkorb gehen. Beim Bezahlen gibt es dann eine Überraschung: Während es an verschiedenen Stellen Hinweise auf „sichere Zahlung“ und verschiedene Zahlungsmöglichkeiten gibt, wird am Ende als tatsächlicher Zahlungsweg ausschließlich Vorkasse per Banküberweisung zugelassen. Und die nicht-existierende GmbH möchte das Geld a) auf das Konto einer anderen Firma oder einer Privatperson und b) als Echtzeitüberweisung/Sofortüberweisung erhalten. Letzteres sorgt dafür, dass die Kriminellen schnell ans Geld kommen und gleichzeitig das Zurückholen erschwert ist. In der Vergangenheit sollte meist auf Konten in Spanien überwiesen werden, die zum Teil auch für andere Fakeshops genutzt wurden. Bei den Privatpersonen, die ihr Konto für diese Transaktionen zur Verfügung stellen, handelt es sich vermutlich um Finanzagenten.

Wie erkennt man Fake-Shops?

Ein häufiger Hinweis auf einen Fake-Shop ist ein unglaublich günstiges Angebot. „Wenn ein Preis zu gut erscheint, um wahr zu sein, dann ist er meist auch nicht wahr“, warnt Julia Kühl vom Landeskriminalamt Hamburg. Sie empfiehlt ferner, sich das Impressum genau anzuschauen: Ist es vollständig? Sind dort der Unternehmensname inklusive Rechtsform, Vor- und Nachnamen der Geschäftsführung und Handelsregister-Nummer genannt? Gibt es eine Adresse und Telefonnummer? „Wenn das Impressum fehlt oder unvollständig ist, sollte man misstrauisch sein“, empfiehlt die Polizistin und gibt noch einen ganz wichtigen Tipp: „Bevor etwas bestellt wird bzw. Daten eingegeben werden, die Domain kurz bei einem Fakeshop-Finder checken.“

Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es zwar auch damit nicht, aber die meisten geben gute Hinweise. Der bekannteste ist der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale. Das Gütesiegel- und Käuferschutz-Unternehmen Trusted Shops bietet einen Fake-Shop-Scanner an. Der Verein Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation hat einen Fake-Shop Detector am Start. Der Verein betreibt auch die Seite Watchlist-Internet, auf der kontinuierlich Fake-Shops und betrügerische Online-Shops gelistet werden. Auch die Verbraucherzentrale Hamburg führt eine Liste mit dubiosen Online-Shops.

Weitere Tipps von der Polizei

Julia Kühl vom LKA Hamburg hat auch noch folgende Ratschläge:

• „Vermeiden Sie Vorkasse. Seriöse Shops bieten verschiedene Zahlungswege.“

• „Achten Sie auf die korrekte Internet-Adresse. Manche Webseiten sehen optisch aus, wie die eines bekannten seriösen Unternehmens, aber die URL, also der Domainname, ist anders. Manchmal ist es eine ungewöhnliche Länderkennung, manchmal eine abgewandelte Schreibweise.“

Ausführliche Hinweise dazu, findest du in unserem Artikel zu Hotline-Betrug.

• „Gibt es Gütesiegel? Wenn ja, muss es anklickbar sein und auf die Seite des Unternehmens führen. Häufig verwenden Kriminelle bekannte Gütesiegel, um seriöser zu wirken. Wenn dieses nicht anklickbar ist, seien Sie misstrauisch.“

• „Den gesunden Menschenverstand und Suchmaschinen nutzen. Wenn Zweifel an der Seriosität einer Webseite aufkommen, kann im Internet nach dem Firmennamen, der Adresse, der Telefonnummer und anderen Daten gesucht werden.“

Gibt es die Firma? Ist die angegebene Adresse der Firma schlüssig? Nutzt ein Versandhandel ausschließlich eine Mobilfunk-Nummer für den Kundenservice? Passt die Länderkennung/Vorwahl zum Firmensitz? Gibt es Bewertungen zu dieser Firma? Welche Erfahrungen haben Nutzer:innen bisher gemacht?

Was tun im Betrugsfall?

Wenn du durch einen Fakeshop betrogen wurdest, empfehlen wir dir Folgendes:

• Wende dich umgehend an deine Bank/Sparkasse oder den Zahlungsdienstleister und beauftrage den Rückholversuch des gezahlten Betrages.

• Ändere umgehend dein Passwort fürs Online-Banking, deinen E-Mail-Account u. ä., insbesondere, wenn dieses für mehrere Profile/Accounts genutzt wird. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Zugangsdaten abgefangen und für weitere betrügerische Handlungen missbraucht werden.

• Erstatte Strafanzeige bei der Polizei.

• Sichere Beweise: Speichere E-Mails oder Messenger-Nachrichten, mache Screenshots von den Seiten des Fakeshops. Falls Ware geliefert wurde (z. B. gefälschte Markenartikel), bewahre diese zusammen mit Lieferschein, Verpackung und möglichen weiteren Dokumenten auf.

• Falls der Fakeshop auf Ebay, Kleinanzeigen, Amazon oder eine andere Verkaufsplattform aktiv war: Kontaktiere die jeweilige Plattform und weise auf den Fakeshop hin (inkl. Dokumenten als PDF oder Bilddateien).

• Achte verstärkt auf verdächtige Buchungen von deinem Konto und von deiner Kreditkarte.

Wenn du den Verdacht hast, auf einen Fake-Shop gestoßen zu sein, kannst du dies an verschiedenen Stellen melden, z. B. bei der Verbraucherzentrale Hamburg oder bei watchlist-internet.at. Damit hilfst du, dass nicht noch weitere Leute auf die dubiosen Seiten hereinfallen.

Online-Werbung: Fall nicht auf Fakeshops herein

Nicht nur seriöse Unternehmen schalten Werbung, um ihre Zielgruppen zu erreichen, sondern auch Kriminelle. Bereits seit Jahren werfen Expert:innen den großen Internet- und Social-Media-Plattformen immer wieder vor, zu wenig und zu spät gegen betrügerische Aktivitäten auf deren Seiten zu unternehmen. „Der Grund dafür ist einfach: Das Anzeigengeschäft rentiert sich“, vermutet das Portal onlinesicherheit.at (Initiatoren: Bundeskanzlersamt Österreich und A-SIT Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria). Ein Branchenkenner wurde 2024 gegenüber dem Verbrauchermagazin SWR Marktcheck noch deutlicher: „Google verdient massiv an dem Betrug mit, das ist der Skandal.“ Er schätzte, dass der Suchmaschinen-Betreiber „rund 20 Millionen Euro allein mit Werbeanzeigen von Fakeshops“ einnehmen könnte.

Laut einer Untersuchung der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) schaltet „jeder zweite Fakeshop Werbung auf Google oder Meta“. Allein die fünf reichweitenstärksten Fakeshops kamen laut Verbraucherzentrale „auf mindestens 134 Millionen Anzeigenimpressionen“ bei Google. Kein Wunder also, wenn immer mehr Menschen auf Kriminelle und deren Fake-Seiten hereinfallen.

Um Betrug über gefälschte Anzeigen und GoogleAds geht es übrigens auch in unserem Artikel zum Hotline-Betrug.

Fakeshops „Made in China“

Bei manchen Shops wird der Eindruck erweckt, dass hier ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland die Ware anbietet. Deshalb glauben die Kaufenden, dass es Waren nach deutschen oder europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards sind. Dieser Eindruck wird gern z. B. durch eine deutsche Adresse im Impressum (so es denn eines gibt) unterstützt. Bei diesen Shops bekommst du statt hochwertiger Artikel jedoch meist nur billigen Ramsch. Manchmal musst du sogar noch Zoll- oder andere Gebühren entrichten, bevor du das Paket bekommst.

Wenn du dich beschwerst, bekommst du von manchen dieser Shops eine E-Mail und das Angebot, dass die Ware getauscht oder zurückgenommen wird. Aber Achtung: Die Rücksendungskosten musst du tragen. Das steht irgendwo versteckt auf der Seite – ebenso wie mögliche Klauseln, die eine Stornierung ausschließen oder einschränken sowie der Hinweis, dass dir die konkrete Rücksendeadresse noch mitgeteilt wird. Denn da die vermeintliche deutsche Firma ja gar nicht existiert, musst du das Paket nach China schicken – auf deine Kosten und mit allen notwendigen Formalitäten. Die Kosten dafür sind meist höher als der Warenwert. In der Regel wollen die Betroffenen dem verlorenen Geld nicht weiteres hinterherwerfen und schmeißen den Ramsch in die Mülltonne.

Auch wenn hier ein Betrug vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Strafverfolgung gering. Das wissen natürlich auch die Kriminellen. Damit aber nicht noch mehr Leute hereingelegt werden, solltest du die dubiosen Webseiten melden (siehe oben).